También doctor en geografía y coordinador de Slow Food France, nos explica cómo una alimentación buena, limpia y justa contribuye a la restauración de los ecosistemas y a la emancipación de los pueblos indígenas.

¿Puedes presentarnos Guayapi y sus valores?

Guayapi es una sociedad comercial creada por mi madre, Claudie Ravel, en 1990, y que tiene por objetivo seleccionar y poner en valor plantas procedentes de recolecciones silvestres en Amazonia y en Sri Lanka. Somos una empresa familiar, que celebra sus treinta años este año, con un equipo de doce personas en París. Respetamos tres criterios fundamentales: la agricultura ecológica, el comercio justo y la restauración de la biodiversidad.

¿Qué productos ofrecéis?

Presentamos estas plantas en tres registros. Los complementos alimenticios o superalimentos, con el Warana (nombre que los indígenas Sateré Mawé dan al guaraná), la maca o el camu camu por ejemplo. Cosméticos naturales y productos gourmet. Estos productos se distribuyen en una red de 3000 tiendas especializadas, ecológicas y de comercio justo.

Entre vuestros criterios fundamentales está el comercio justo, ¿cómo lo ponéis en práctica?

Tenemos un proyecto emblemático desde 1993, el Proyecto Warana. Apoyamos, a nuestra escala, a los indígenas Satéré Mawé, que son un pueblo de la Amazonía central de Brasil. Eran 6000 personas al inicio del proyecto, ¡y hoy son 18 000!

Este pueblo está decidido a autogestionarse, a través, entre otros, del Consorcio de Productores Sateré Mawé, con el que trabajamos y al que compramos directamente el Warana. Representa a 337 familias de productoras y productores.

¿Qué es el Warana? ¿Cuál es la diferencia con el guaraná?

Se trata de la misma planta, la planta sagrada de los indígenas Satéré Mawé. Warana es el nombre tradicional. Significa “el principio del conocimiento” en su lengua, y es una denominación de origen controlada en Brasil. Es un potente dinamizante físico e intelectual, no excitante, que Guayapi puso en el mercado ya en la década de 1990, junto a otras plantas que los indígenas ofrecen hoy en día, porque han diversificado sus cultivos.

Slow Food, el movimiento del que hablaré más adelante, reconoce nuestra Warana como Centinela: un alimento que hay que preservar frente a la amenaza de la industria de los refrescos, que utiliza el guaraná.

¿Hablabas de recolección silvestre?

Sí, hacemos recolección silvestre, en lo que se llaman jardines de bosque. Te doy un ejemplo. En Sri Lanka, estamos asociados con una familia en un proyecto de ecoturismo. Se trata de 20 hectáreas de tierra en las montañas del centro que eran una antigua monocultura de té. Cabe recordar aquí que el té fue introducido por los ingleses en Sri Lanka. ¡Es un producto colonial! Hemos restaurado el ecosistema original, con ecologistas, y obtenido la certificación que utilizamos para nuestros productos, FGP “Productos de jardín forestal”.

Este sello garantiza no solo el origen biológico, el criterio socioeconómico del comercio justo y también los famosos criterios de biodiversidad de los que hablaba al principio. En nuestra opinión, es la certificación más completa a nivel mundial, porque hoy en día existen casi 400 organismos de certificación biológica. ¡Pero cuando se trata de biodiversidad, es mucho más complicado encontrar expertos!

¿Cómo logran restaurar la biodiversidad de los ecosistemas en los que recolectan las plantas?

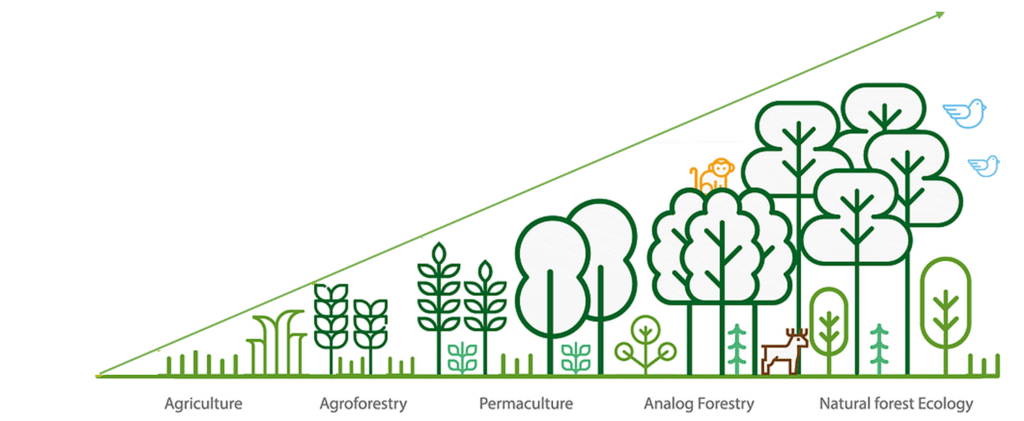

Como te decía, nuestro proyecto en Sri Lanka es una antigua monocultura de té. Hemos restaurado el ecosistema degradado con la técnica de forestería análoga (Analog Forestry en inglés), conceptualizada y puesta en práctica desde la década de 1980 por el doctor en ecología de sistemas Ranil Senanayake.

El objetivo es restaurar ecosistemas imitando el bosque y la naturaleza. Es una silvicultura que imita las funciones ecológicas y las estructuras arquitectónicas de los bosques maduros de origen. ¡Es el método más avanzado! Existe desde hace 40 años en Sri Lanka y ahora se está implantando en todos los continentes.

¿Cuánto tiempo se tarda en restaurar un ecosistema con la forestería análoga?

En un diseño de bosque análogo, al cabo de solo 7 años el ecosistema comienza a comportarse como un bosque, en términos de servicios ecosistémicos, es decir: producción de oxígeno, secuestro de carbono, microhábitat para los animales, depuración del agua, etc. Y al cabo de 15 años ya tenemos un sistema que actúa como un bosque maduro y estable (entonces hablamos del estado clímax del bosque).

Lo que la naturaleza, sin la mano del hombre, tardaría más de cien años en restaurar, con el bosque análogo lo conseguimos en solo 15 años. ¡Es visionario!

Debido a los incendios, la Amazonía brasileña ha vivido su peor mes de junio en 13 años. Según tú, ¿cuáles son las principales causas de la deforestación en la Amazonía?

Para mí hay una triple amenaza. En primer lugar, la amenaza del capital agroindustrial: es la primera causa de deforestación en la Amazonía. Convertimos el bosque en monocultivos, hasta el punto de que hoy el 25% del bosque se ve afectado.

En segundo lugar, el actual gobierno de Bolsonaro. Ha liberado y desatado aún más estas agresiones externas y las invasiones de territorio. Y es abiertamente antiindígena.

En tercer lugar, vemos la Covid-19 llegar a la Amazonía. En Brasil, la epidemia está completamente fuera de control. Manaus, la capital del estado de Amazonas, es la segunda ciudad más afectada del país. El virus llega a las comunidades. Entre los indígenas Satéré Mawé ya hay muertos, y la situación es muy, muy grave.

Una pregunta que deben hacerse los consumidores y las consumidoras: ¿compensa desarrollar estos proyectos de bosques análogos la huella de carbono de un alimento que viene de lejos?

Efectivamente, es una pregunta que nos hacen a menudo. “La huella de carbono”, antes que nada, es un concepto bastante vago. Pero claramente, la calidad ambiental o incluso social de un producto no tiene por qué estar relacionada con el hecho de que sea local o no. ¡Podemos perfectamente comprar productos franceses cerca de casa que se producen y elaboran en condiciones deplorables! Al contrario, el Bosque Análogo secuestra mucho más C0² de lo que puede emitir el transporte.

Para mí, es un error pensar que lo local es necesariamente mejor. Soy provocador al decirlo, ¡pero es exactamente lo que propone el Rassemblement National!

Consumir francés, localista, son ideas peligrosas en su origen: la cultura y las riquezas inmateriales se basan ante todo en los intercambios y el mestizaje, y es importante recordarlo aquí, porque hoy en día hay desviaciones. Surge de buenas intenciones: la gente se cuestiona su forma de consumir y puede estar angustiada por un desarraigo territorial.

Por supuesto, debemos reconstruir nuestras comunidades locales, apoyar a nuestras productoras y productores y redescubrir la estacionalidad. Pero, sobre todo, no hay que responder a ese miedo con una solución exclusivamente localista ni cerrándose en sí mismos.

Los desafíos son globales hoy en día, y Europa también tiene una responsabilidad histórica en la colonización. Actualmente hay productos alimentarios, animales o vegetales, que se limpian o transforman en el Magreb, luego se envasan en Europa del Este, antes de volver a venderse en Francia. Ejemplos de productos “locales” cuya transformación está completamente internacionalizada: las gambas, los tomates, las semillas híbridas, la carne procedente de mataderos industriales… Es contra eso que debemos luchar. Y no contra productos buenos, limpios y justos que apoyan a poblaciones indígenas amerindias.

¿La producción es, por tanto, más contaminante que el transporte?

Los transportes representan entre el 10 y el 12 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es tanto como la industria digital. Es una paradoja interesante que usemos las redes sociales para denunciar los productos que vienen de lejos mediante un sesgo que contamina igual.

El sector de la aviación representa solo entre el 2 y el 3 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. La agricultura y las industrias representan al menos el 40 %. ¡Es la principal fuente de contaminación! Estas cifras provienen del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

La contaminación de los productos no depende tanto de la distancia, de que sean locales o globales, sino de la forma en que se producen.

Para los alimentos que vienen de lejos: si proceden de monocultivos, es catastrófico. Si son productos que se pueden sustituir por productos que vienen de aquí, tampoco tiene sentido. Pero cuando tenemos productos cultivados en jardines-forestales, que almacenan enormes cantidades de carbono, es algo positivo. Por ejemplo, un árbol de un bosque puede almacenar hasta dos toneladas de carbono por año. Una hectárea de bosque primario conservado en zona tropical puede almacenar hasta 400 toneladas de CO2 por año.

Si el producto está bien hecho, rico (para el paladar y la salud), limpio (para el planeta) y justo (para el productor), como el Warana, envasado en embalajes ecológicos, el transporte queda ampliamente compensado.

También está la cuestión de las estaciones y del tamaño de los circuitos…

En cuanto a la estacionalidad: me encantan los superalimentos de todo el mundo y también me encantan los productos locales elaborados por pequeños productores europeos, franceses, regionales y, sobre todo, de temporada.

Y esto no es incompatible: los superalimentos de todo el mundo complementan nuestra alimentación con sus sabores, sus beneficios, enriquecen nuestra dieta y nuestra gastronomía. La canela, la pimienta, el cacao noble, el warana, el açai, el camu camu… también son fuentes nutricionales importantes.

Y lo que también importa es el tamaño de los circuitos. En Guayapi hacemos circuitos cortos a nivel internacional. Compramos directamente al Consorcio de Productores Sateré Mawé (que representa a 337 familias de productoras y productores amerindios Sateré Mawé) el Warana. ¡Hay que recordar que la proximidad geográfica no significa que la cadena sea corta!

¿Crees que el auge de los ecologistas en las municipales hará que las cosas evolucionen de forma concreta?

¡Es una muy buena noticia! También se aprecia la diferencia en las elecciones europeas; hay una ola verde y es una tendencia social de fondo que se inscribe en el futuro del planeta.

Hay dos niveles de lo político, en mi opinión. Está la política de los partidos, que hace que votemos cada 5 años. Es una visión de la política a la antigua. Tiene su lugar, es legítima, pero, en mi opinión, también está la política en sentido noble, con P mayúscula.

Todos los días, cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros actos son políticos: votamos tres veces al día al elegir lo que comemos.

Eres copresidente de Slow Food Paris-Région, ¿puedes hablarnos del movimiento Slow Food?

Slow Food es un gran movimiento alimentario nacido en Italia hace treinta años y presente hoy en 170 países. Nació como reacción a la comida rápida. La idea es defender una alimentación buena, limpia y justa, como te decía.

También defendemos la biodiversidad alimentaria con diferentes programas, una red de cocineros sostenibles, pequeños agricultores, universitarios… Llevamos a cabo numerosas acciones y campañas a nivel mundial. Merecería otra entrevista, porque este movimiento es poco conocido en Francia. ¡Cualquier persona es bienvenida a unirse a nosotros!

¿Cómo ves la alimentación en el futuro?

Es una pregunta muy difícil, no podría pretender saber cómo nos alimentaremos en el futuro. Lo ideal sería inscribirse en los mismos valores que Slow Food: adoptar una alimentación lenta, equitativa, que responda a las necesidades nutricionales, con respeto al planeta y sin desperdicio. Una alimentación equitativa para todo el mundo.

Para mí será muy importante volver a situar la alimentación en su lugar, como elemento central de la sociedad, y respetando las regiones y sus ecosistemas. La producción agrícola actual es indecente y genera enormes cantidades de desperdicio. También creo que hay que reasignar espacios agrícolas para la restauración de los ecosistemas originales.

En el futuro habrá que mantener espacios urbanos, pero muchos menos que hoy, y estos deberán estar más vegetalizados, más naturalizados; hay que desarrollar proyectos de bosques urbanos y huertos que generen vínculos sociales, empleo y oxígeno.

Además, deberíamos tener zonas agrícolas desde una perspectiva de alimentación equitativa como he mencionado; algunas zonas serán necesarias para la silvicultura (plantaciones de árboles para papel, por ejemplo)… Pero creo que sobre todo será necesario destinar gran parte de los territorios a la reconstitución de los bosques originales mediante la forestería análoga, con el único objetivo de restaurar los ecosistemas, vitales para la humanidad. ¡Los bosques y los suelos ricos siguen siendo nuestros sistemas de soporte vital!

Una objeción que podríamos tener: ¿cómo alimentar a 8,8 mil millones de personas en 2100 reduciendo los territorios agrícolas?

Una vez más, es una cuestión que, desgraciadamente, está sesgada por las campañas de la agroindustria. Hoy desperdiciamos entre un tercio y la mitad de los alimentos que producimos a nivel mundial. Esto supone 1,3 mil millones de toneladas cada año, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación.

Un tercio, incluso la mitad, de los alimentos que producimos no acaba en un estómago, sino en la basura.

El relato según el cual hay que producir más para alimentar a más personas es un mito inventado por las empresas agroindustriales para vender más OGM y supuestamente desarrollar técnicas más eficaces. ¡Hoy en día hay suficiente en la Tierra para alimentar a 9 mil millones de personas!

La tierra es lo bastante generosa para satisfacer las necesidades de todas y todos, pero no bastaría para la avaricia de uno solo.

Tenemos una mala distribución de los recursos alimentarios, una desigualdad de acceso, económica… No es en absoluto un problema de cantidad sino de calidad y de asignación estructural de los recursos. Y la educación juega un papel fundamental: hay que educar sobre estas cuestiones. Para que la gente, día a día, tome decisiones alimentarias más conscientes.