È anche dottore in geografia e coordinatore di Slow Food Francia, ci spiega come un’alimentazione buona, pulita e giusta contribuisca al ripristino degli ecosistemi e all’emancipazione dei popoli indigeni.

Puoi presentarci Guayapi e i suoi valori?

Guayapi è una società commerciale fondata da mia madre, Claudie Ravel, nel 1990, e ha lo scopo di selezionare e valorizzare piante provenienti da raccolte in aree selvatiche in Amazzonia e in Sri Lanka. Siamo un’azienda familiare, che festeggia i suoi trent’anni quest’anno, con un team di dodici persone a Parigi. Rispettiamo tre criteri fondamentali: l’agricoltura biologica, il commercio equo e solidale, e il ripristino della biodiversità.

Quali prodotti proponete?

Presentiamo queste piante in tre ambiti. Integratori alimentari o super alimenti, con il Warana (nome che gli indiani Sateré Mawé danno al guarana), la maca, o il camu camu per esempio. Cosmetici naturali e prodotti alimentari di alta qualità. Questi prodotti sono distribuiti in una rete di 3000 negozi specializzati, biologici e di commercio equo e solidale.

Tra i vostri criteri fondamentali c’è il commercio equo e solidale: come lo mettete in pratica?

Abbiamo un progetto emblematico dal 1993, il Progetto Warana. Nel nostro piccolo sosteniamo gli indiani Satéré Mawé, che sono un popolo dell’Amazzonia centrale del Brasile. Erano 6000 persone all’inizio del progetto, e oggi sono 18 000!

Questo popolo è determinato a autogestirsi, tramite in particolare il Consorzio dei Produttori Sateré Mawé, con il quale lavoriamo e al quale compriamo direttamente il Warana. Rappresenta 337 famiglie di produttrici e produttori.

Che cos’è il Warana? Qual è la differenza con il guarana?

Si tratta della stessa pianta, la pianta sacra dei Satéré Mawé. Warana è il nome tradizionale. Significa “il principio della conoscenza” nella loro lingua, ed è una denominazione d’origine controllata in Brasile. È un potente dinamizzante fisico e intellettuale, non eccitante, che Guayapi ha immesso sul mercato già negli anni ’90, accanto ad altre piante che gli indigeni oggi propongono, perché hanno diversificato le loro coltivazioni.

Slow Food, il movimento di cui parlerò più avanti, riconosce la nostra Warana come Sentinella: un alimento da preservare di fronte alla minaccia dell’industria delle bevande gassate, che utilizza il guaranà.

Parlavi di raccolta selvatica?

Sì, pratichiamo la raccolta selvatica, in ciò che chiamiamo i giardini-foresta. Ti faccio un esempio. In Sri Lanka, siamo associati con una famiglia in un progetto di eco-turismo. Si tratta di 20 ettari di terreno nelle montagne centrali che erano una vecchia monocoltura di tè. Va ricordato qui che il tè fu introdotto dagli inglesi nello Sri Lanka. È un prodotto coloniale! Abbiamo restaurato l’ecosistema originale, insieme a ecologisti, e ottenuto la certificazione che utilizziamo per i nostri prodotti, FGP “Forest Garden Products”.

Questo marchio garantisce non solo l’origine biologica, il criterio socio-economico del commercio equo e solidale, ma anche i famosi criteri di biodiversità di cui parlavo all’inizio. A nostro avviso è la certificazione più avanzata a livello mondiale, perché bisogna sapere che oggi esistono quasi 400 organismi di certificazione biologica. Ma quando si tratta di biodiversità, è molto più complicato trovare competenze!

Come riuscite a ripristinare la biodiversità degli ecosistemi da cui raccogliete le piante?

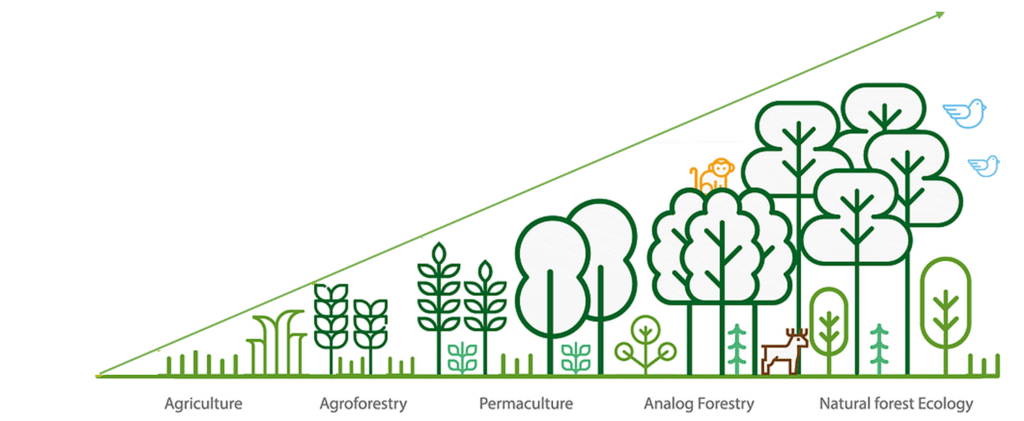

Come ti dicevo, il nostro progetto in Sri Lanka è una vecchia monocoltura di tè. Abbiamo ripristinato l’ecosistema degradato con la tecnica della foresteria analoga (Analog Forestry in inglese), concettualizzata e messa in pratica a partire dagli anni 1980 dal dottore in ecologia dei sistemi Ranil Senanayake.

Lo scopo è ripristinare gli ecosistemi imitando la foresta e la natura. È una silvicoltura che imita le funzioni ecologiche e le strutture architettoniche delle foreste mature d’origine. È il metodo più avanzato! Esiste da 40 anni in Sri Lanka e ora è messa in pratica su tutti i continenti.

Quanto tempo ci vuole per ripristinare un ecosistema con la foresteria analoga?

Nella progettazione di una foresta analoga, dopo soli 7 anni l’ecosistema comincia a comportarsi come una foresta, in termini di servizi ecosistemici, cioè: produzione di ossigeno, sequestro del carbonio, micro-habitat per gli animali, depurazione dell’acqua, ecc. E dopo 15 anni, si ha già un sistema che si comporta come una foresta matura, stabile (si parla allora di stato climacico della foresta).

Ciò che la natura, senza l’intervento dell’uomo, impiegherebbe più di un centinaio di anni a ripristinare, con la foresta analoga si ottiene in soli 15 anni. È visionario!

A causa degli incendi, l’Amazzonia brasiliana ha conosciuto il suo peggior mese di giugno degli ultimi 13 anni. Secondo te, quali sono le principali cause della deforestazione in Amazzonia?

Per me ci sono tre minacce. Innanzitutto la minaccia del capitale agro-industriale: è la prima causa di deforestazione in Amazzonia. Si trasforma la foresta in monocolture, al punto che oggi il 25% della foresta ne è interessata.

In secondo luogo, il governo attuale di Bolsonaro. Ha liberato e scatenato ancora di più queste aggressioni esterne e le invasioni del territorio. Ed è apertamente contro gli indigeni.

In terzo luogo, vediamo arrivare la Covid-19 in Amazzonia. In Brasile, l’epidemia è completamente fuori controllo. Manaus, la capitale dello stato di Amazonas, è la seconda città più colpita del paese. Il virus arriva nelle comunità. Tra gli indiani Satéré Mawé ci sono già dei morti, e la situazione è molto molto grave.

Una domanda che i consumatori devono porsi: il fatto di sviluppare questi progetti di foreste analoghe compensa l’impronta di carbonio di un alimento che viene da lontano?

Infatti, è una domanda che ci viene posta spesso. “L’impronta di carbonio”, innanzitutto, è un concetto piuttosto vago. Ma chiaramente, la qualità ambientale o anche sociale di un prodotto non ha necessariamente a che fare con il fatto che sia locale o meno. Possiamo benissimo comprare prodotti francesi vicino a casa nostra che sono prodotti e lavorati in condizioni deplorevoli! Al contrario, la Foresta Analoga sequestra molto più C0² di quanto possa emettere il trasporto.

Per me è un errore pensare che il locale sia necessariamente meglio. Sono provocatorio nel dirlo, ma è esattamente ciò che propone il Rassemblement National!

Consumare prodotti “francesi” o avere un atteggiamento localista sono idee fondamentalmente pericolose: la cultura e le ricchezze immateriali si basano prima di tutto sugli scambi e sul meticciato ed è importante ricordarlo qui, perché oggi ci sono delle derive. Parte da buone intenzioni: le persone si interrogano sul loro modo di consumare e possono essere angosciate da un abbandono territoriale.

Certo, dobbiamo ricostruire le nostre comunità locali, sostenere le nostre produttrici e i nostri produttori e riscoprire la stagionalità. Ma non bisogna assolutamente rispondere a questa paura con una soluzione esclusivamente localista o chiudendosi in se stessi.

Le sfide sono ormai globali, e l’Europa ha anche una responsabilità storica nella colonizzazione. Oggi abbiamo prodotti alimentari, animali o vegetali, che vengono puliti o trasformati in Maghreb, poi confezionati in Europa dell’Est, prima di essere rivenduti in Francia. Esempi di prodotti “locali” la cui trasformazione è completamente internazionalizzata: i gamberi, i pomodori, i semi ibridi, la carne proveniente da macelli industriali… È contro tutto ciò che dobbiamo lottare. E non contro prodotti buoni, puliti e giusti che sostengono popolazioni indigene amerindie.

La produzione è quindi più inquinante dei trasporti?

I trasporti rappresentano il 10-12% delle emissioni di gas serra. È tanto quanto l’industria digitale. È un paradosso interessante che usiamo i social network per denunciare i prodotti che vengono da lontano tramite un bias che inquina altrettanto!

L’industria dell’aviazione rappresenta soltanto il 2-3% delle emissioni di gas a effetto serra. L’agricoltura e le industrie rappresentano almeno il 40%. È la principale voce di inquinamento! Questi dati provengono dal Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici.

L’inquinamento dei prodotti non dipende tanto dalla distanza, dal locale o dal globale, quanto dal modo in cui vengono prodotti.

Per gli alimenti che provengono da lontano: se derivano da monocolture, è catastrofico. Se si tratta di prodotti che si possono sostituire con prodotti che vengono da qui, non ha senso neppure. Ma quando abbiamo prodotti coltivati in giardini-foresta, che immagazzinano enormi quantità di carbonio, è una cosa positiva. Per esempio, un albero di una foresta può immagazzinare fino a due tonnellate di carbonio all’anno. Un ettaro di foresta primaria preservata in zona tropicale può immagazzinare fino a 400 tonnellate di CO2 all’anno.

Se il prodotto è ben fatto, buono (per il palato e per la salute), pulito (per il pianeta) e giusto (per il produttore), come il Warana, confezionato in imballaggi ecologici, il trasporto è ampiamente compensato.

C’è anche la questione delle stagioni e della dimensione dei circuiti…

In termini di stagionalità: io adoro i super alimenti di tutto il mondo e adoro anche i prodotti locali realizzati da piccoli produttori europei, francesi, regionali e soprattutto di stagione.

E non è incompatibile: i super alimenti di tutto il mondo completano la nostra alimentazione con i loro sapori e i loro benefici, arricchendo la nostra dieta e la nostra gastronomia. La cannella, il pepe, il cacao nobile, il warana, l’açai, il camu camu… sono anche importanti fonti nutritive.

E ciò che conta inoltre è la dimensione dei circuiti. Da Guayapi facciamo circuiti corti a livello internazionale. Compriamo direttamente al Consorzio dei produttori Sateré Mawé (che rappresenta 337 famiglie di produttrici e produttori amerindi Sateré Mawé) il Warana. Bisogna ricordare che la prossimità geografica non significa che la filiera sia corta!

Pensi che l’avanzata degli ecologisti alle elezioni comunali farà concretamente evolvere le cose?

È una notizia molto buona! Si nota anche la differenza alle elezioni europee, c’è un’onda verde ed è una tendenza sociale di fondo che si iscrive nel futuro del pianeta.

Secondo me ci sono due livelli della politica. C’è la politica dei partiti, che fa sì che si voti ogni 5 anni. È una visione della politica all’antica. Ha il suo posto, è legittima, ma secondo me esiste anche la politica nel senso nobile, con la P maiuscola.

Ogni giorno, tutte le nostre azioni e i nostri atti sono politici: votiamo tre volte al giorno scegliendo ciò che mangiamo!

Sei co-presidente di Slow Food Paris-Région, puoi parlarci del movimento Slow Food?

Slow Food è un grande movimento alimentare nato in Italia trenta anni fa ed è oggi presente in 170 paesi. È nato in reazione al fast food. L’idea è difendere un’alimentazione buona, pulita e giusta, come ti dicevo.

Difendiamo anche la biodiversità alimentare con diversi programmi, una rete di cuochi sostenibili, piccoli contadini, accademici… Portiamo avanti numerose azioni e campagne a livello mondiale. Meriterebbe un’altra intervista, perché questo movimento è poco conosciuto in Francia! Chiunque è il benvenuto a unirsi a noi!

Come immagini l’alimentazione in futuro?

È una domanda molto difficile, non potrei avere la pretesa di sapere come ci nutriremo in futuro. Quello che sarebbe meglio è aderire agli stessi valori di Slow Food: adottare un’alimentazione lenta, equa, che risponda ai bisogni nutrizionali, nel rispetto del pianeta e senza sprechi. Un’alimentazione equa per tutti.

Per me sarà molto importante rimettere l’alimentazione al suo posto, centrale nella società, e nel rispetto delle regioni e dei loro ecosistemi. La produzione agricola di oggi è indecente e crea enormi sprechi. Penso anche che sia necessario riallocare spazi agricoli per il ripristino degli ecosistemi originari.

In futuro sarà necessario avere spazi urbani, ma molto meno che oggi, e questi dovranno essere più verdeggianti e più naturalizzati, e al loro interno sviluppare progetti di foreste urbane e di orti, che creino legami sociali, occupazione e ossigeno.

Poi, dovremmo avere zone agricole in una prospettiva di alimentazione equa come ho detto; alcune zone saranno necessarie per la silvicoltura (piantagioni di alberi per la carta, per esempio)… Ma credo che sarà soprattutto necessario destinare una grande parte dei territori alla ricostituzione delle foreste originarie con la silvicoltura analogica, con l’unico scopo di ripristinare gli ecosistemi, vitali per l’umanità. Le foreste e i suoli ricchi restano comunque i nostri sistemi di supporto alla vita!

Un’obiezione che si potrebbe avere: come nutrire 8,8 miliardi di persone nel 2100 riducendo i territori agricoli?

Ancora una volta, è una domanda che purtroppo è distorta dalle campagne di propaganda agro-industriale. Oggi sprechiamo da un terzo alla metà del cibo che produciamo a livello mondiale. Questo rappresenta 1,3 miliardi di tonnellate all’anno, secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione.

Un terzo, perfino la metà del cibo che produciamo non finisce nello stomaco ma nel bidone della spazzatura!

Il racconto secondo cui bisogna produrre di più per nutrire più esseri umani è un mito inventato dalle aziende agro-industriali per vendere più OGM e, si dice, sviluppare tecniche più performanti. Oggi abbiamo abbastanza sulla Terra per nutrire 9 miliardi di esseri umani!

La terra è abbastanza generosa da soddisfare i bisogni di tutte e tutti ma non basterebbe all’avidità di uno solo.

C’è una cattiva distribuzione delle risorse alimentari, un’ineguaglianza di accesso, economica… Non è affatto un problema di quantità ma di qualità, e di assegnazione strutturale delle risorse. E l’educazione svolge un ruolo fondamentale: bisogna educare su queste questioni. Affinché le persone, nella vita di tutti i giorni, compiano scelte alimentari più consapevoli.