Außerdem promovierter Geograph und Koordinator von Slow Food France, erklärt er uns, wie eine gute, saubere und gerechte Ernährung zur Wiederherstellung der Ökosysteme und zur Emanzipation indigener Völker beiträgt.

Können Sie uns Guayapi und seine Werte vorstellen?

Guayapi ist ein Handelsunternehmen, das von meiner Mutter, Claudie Ravel, 1990 gegründet wurde und das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Pflanzen aus Wildsammlungen im Amazonasgebiet und in Sri Lanka auszuwählen und aufzuwerten. Wir sind ein Familienunternehmen, das dieses Jahr sein dreißigjähriges Bestehen feiert, mit einem zwölfköpfigen Team in Paris. Wir respektieren drei grundlegende Kriterien: biologische Landwirtschaft, fairer Handel und die Wiederherstellung der Biodiversität.

Welche Produkte bieten Sie an?

Wir präsentieren diese Pflanzen in drei Bereichen: Nahrungsergänzungsmittel oder Superfoods — mit Warana (der Name, den die Sateré-Mawé-Indianer dem Guarana geben), Maca oder Camu Camu zum Beispiel. Natürliche Kosmetika und Feinkost. Diese Produkte werden in einem Netzwerk von 3.000 spezialisierten, biologischen und fairen Geschäften vertrieben.

Zu Ihren grundlegenden Kriterien gehört der faire Handel — wie setzen Sie ihn um?

Wir haben seit 1993 ein emblematisches Projekt, das Warana-Projekt. Auf unserer Ebene unterstützen wir die Satéré-Mawé-Indianer, ein Volk aus dem zentralen Amazonasgebiet Brasiliens. Zu Beginn des Projekts gab es 6.000 Personen, heute sind es 18.000!

Dieses Volk ist entschlossen, sich selbst zu verwalten, unter anderem über das Konsortium der Sateré-Mawé-Produzentinnen und -Produzenten, mit dem wir zusammenarbeiten und bei dem wir Warana direkt kaufen. Es umfasst 337 Familien von Produzentinnen und Produzenten.

Was ist Warana? Was ist der Unterschied zum Guarana?

Es handelt sich um dieselbe Pflanze, die heilige Pflanze der Satéré-Mawé-Indigenen. Warana ist der traditionelle Name. Das bedeutet „das Prinzip des Wissens“ in ihrer Sprache, und es ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung in Brasilien. Es ist ein starkes körperliches und geistiges Stärkungsmittel, nicht stimulierend, das Guayapi bereits in den 1990er Jahren auf den Markt gebracht hat, neben anderen Pflanzen, die die Indigenen heute anbieten, da sie ihren Anbau diversifiziert haben.

Slow Food, die Bewegung, von der ich später sprechen werde, erkennt unser Warana als Wächter: ein Lebensmittel, das angesichts der Bedrohung durch die Erfrischungsgetränkeindustrie, die Guarana verwendet, geschützt werden muss.

Hast du von wildem Sammeln gesprochen?

Ja, wir betreiben wildes Sammeln, in dem, was man Waldgärten nennt. Ich gebe dir ein Beispiel. In Sri Lanka arbeiten wir mit einer Familie an einem Ökotourismusprojekt. Es handelt sich um 20 Hektar Land in den Zentralbergen, das früher eine Monokultur mit Tee war. Hier sei daran erinnert, dass der Tee von den Engländern nach Sri Lanka eingeführt wurde. Das ist ein koloniales Produkt! Wir haben das ursprüngliche Ökosystem zusammen mit Ökologen wiederhergestellt und die Zertifizierung erhalten, die wir für unsere Produkte verwenden, FGP „Forest Garden Products“.

Dieses Siegel garantiert nicht nur die biologische Herkunft, das sozioökonomische Kriterium des fairen Handels, sondern auch die bekannten Biodiversitätskriterien, von denen ich eingangs sprach. Meines Erachtens ist es die weltweit ausgereifteste Zertifizierung, denn man sollte wissen, dass es heute fast 400 Bio-Zertifizierungsstellen gibt. Bei Biodiversität ist es jedoch viel schwieriger, die erforderlichen Fachkompetenzen zu finden!

Wie gelingt es Ihnen, die Biodiversität der Ökosysteme wiederherzustellen, aus denen Sie die Pflanzen entnehmen?

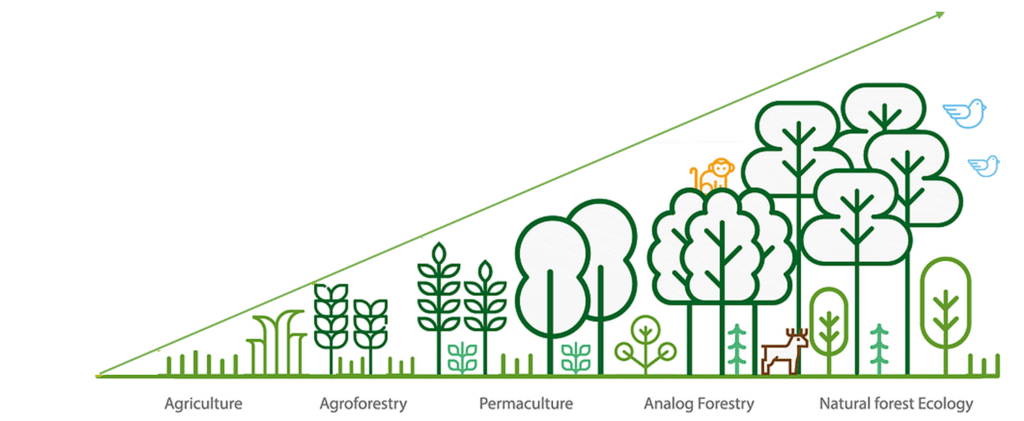

Wie ich dir schon sagte, unser Projekt in Sri Lanka ist eine ehemalige Tee-Monokultur. Wir haben das degradierte Ökosystem mit der Methode der Analogforstwirtschaft (Analog Forestry auf Englisch) wiederhergestellt, die in den 1980er Jahren vom Systemökologen Dr. Ranil Senanayake konzipiert und in der Praxis umgesetzt wurde.

Das Ziel ist, Ökosysteme wiederherzustellen, indem man den Wald und die Natur nachahmt. Es ist eine Forstwirtschaft, die die ökologischen Funktionen und die architektonischen Strukturen ursprünglicher, reifer Wälder imitiert. Es ist die ausgereifteste Methode! Sie existiert seit 40 Jahren in Sri Lanka und wird inzwischen auf allen Kontinenten angewendet.

Wie lange dauert es, ein Ökosystem mit Analogforstwirtschaft wiederherzustellen?

Bei einem Analogwald-Design beginnt das Ökosystem bereits nach nur 7 Jahren wie ein Wald zu funktionieren, hinsichtlich der Ökosystemdienstleistungen, das heißt: Sauerstoffproduktion, Kohlenstoffbindung, Mikrohabitate für Tiere, Reinigung des Wassers usw. Und nach 15 Jahren hat man bereits ein System, das wie ein reifer, stabiler Wald wirkt (man spricht dann vom Klimaxzustand des Waldes).

Was die Natur ohne menschliches Zutun mehr als hundert Jahre bräuchte, um wiederhergestellt zu werden, erreicht man mit der analogen Forstwirtschaft bereits in nur 15 Jahren. Das ist visionär!

Wegen der Brände hat das brasilianische Amazonasgebiet seinen schlimmsten Juni seit 13 Jahren erlebt. Deiner Meinung nach, was sind die Hauptursachen der Abholzung im Amazonasgebiet?

Für mich gibt es eine dreifache Bedrohung. Zunächst die Bedrohung durch das agroindustrielle Kapital: das ist die Hauptursache der Abholzung im Amazonas. Der Wald wird in Monokulturen umgewandelt, so sehr, dass heute 25% des Waldes davon betroffen sind.

Zweitens die derzeitige Regierung Bolsonaros. Sie hat diese äußeren Angriffe und die Gebietsübergriffe noch weiter ermöglicht und entfesselt. Und sie ist offen gegen die indigenen Völker.

Drittens sehen wir, wie Covid-19 im Amazonas ankommt. In Brasilien ist die Epidemie völlig außer Kontrolle. Manaus, die Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas, ist die am zweithäufigsten betroffene Stadt des Landes. Das Virus dringt in die Gemeinden ein. Bei den Satéré-Mawé gibt es bereits Tote, und die Lage ist sehr, sehr ernst.

Eine Frage, die sich die Verbraucher*innen stellen sollten: Kompensiert die Entwicklung solcher Projekte analoger Wälder den CO₂-Fußabdruck eines Lebensmittels, das von weit herkommt?

Tatsächlich wird uns diese Frage oft gestellt. „Der CO₂-Fußabdruck“ ist schon ein ziemlich schwammiges Konzept. Aber klar hat die Umwelt- oder sogar Sozialqualität eines Produkts nicht unbedingt etwas damit zu tun, ob es lokal ist oder nicht. Man kann durchaus französische Produkte in unserer Nähe kaufen, die unter beklagenswerten Bedingungen hergestellt und verarbeitet werden! Im Gegensatz dazu bindet der analoge Wald deutlich mehr CO₂, als durch den Transport emittiert werden kann.

Für mich ist es ein Irrtum zu glauben, dass Regionales zwangsläufig besser ist. Ich provoziere, wenn ich das sage, aber genau das vertritt der Rassemblement National!

Französisch zu konsumieren oder lokalistisch zu denken sind grundsätzlich gefährliche Ideen: Kultur und immaterielle Reichtümer beruhen vor allem auf Austausch und Vermischung, und es ist wichtig, das hier zu betonen, denn heute gibt es Fehlentwicklungen. Es entspringt guten Absichten: Die Menschen hinterfragen ihre Konsumweise und können durch einen territorialen Niedergang verunsichert sein.

Natürlich müssen wir unsere lokalen Gemeinschaften wiederaufbauen, unsere Produzentinnen und Produzenten unterstützen und die Saisonalität neu entdecken. Aber man darf auf diese Angst keinesfalls mit einer ausschließlich lokalistischen Antwort oder durch Abschottung reagieren.

Die Herausforderungen sind jetzt global, und Europa trägt auch eine historische Verantwortung für die Kolonialisierung. Heute gibt es Lebensmittel, tierische oder pflanzliche, die im Maghreb gereinigt oder verarbeitet, dann in Osteuropa verpackt und schließlich in Frankreich wiederverkauft werden. Beispiele für ‚lokale‘ Produkte, deren Verarbeitung vollständig internationalisiert ist: Garnelen, Tomaten, Hybridsaatgut, Fleisch aus industriellen Schlachthöfen… Dagegen müssen wir kämpfen. Nicht gegen gute, saubere und faire Produkte, die indigene Bevölkerungsgruppen Amerikas unterstützen.

Ist die Produktion also umweltschädlicher als der Transport?

Der Verkehr verursacht 10 bis 12 % der Treibhausgasemissionen. Das ist genauso viel wie die digitale Industrie. Es ist ein interessantes Paradox, dass wir soziale Netzwerke nutzen, um Produkte aus der Ferne anzuprangern, auf eine Weise, die genauso stark verschmutzt!

Die Luftfahrtindustrie verursacht nur 2 bis 3 % der Treibhausgasemissionen. Landwirtschaft und Industrie machen mindestens 40 % aus. Das ist die größte Quelle der Verschmutzung! Diese Zahlen stammen vom Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC).

Die Umweltbelastung von Produkten hängt weniger von der Entfernung, vom Lokalen oder Globalen ab als von der Art ihrer Herstellung.

Bei Lebensmitteln, die von weit her kommen: Wenn sie aus Monokulturen stammen, ist das katastrophal. Wenn es Produkte sind, die man durch hierher kommende Produkte ersetzen kann, ergibt das ebenfalls keinen Sinn. Aber wenn wir Produkte aus Waldgärten haben, die enorme Mengen an Kohlenstoff speichern, ist das eine gute Sache. Zum Beispiel kann ein Baum in einem Wald bis zu zwei Tonnen Kohlenstoff pro Jahr speichern. Ein Hektar geschützter Primärwald in den Tropen kann bis zu 400 Tonnen CO2 pro Jahr speichern.

Wenn das Produkt gut gemacht ist, gut (für den Gaumen und die Gesundheit), sauber (für den Planeten) und fair (für den Produzenten), wie der Warana, verpackt in ökologischen Verpackungen, wird der Transport weitgehend ausgeglichen.

Es stellt sich auch die Frage der Jahreszeiten und der Größe der Vertriebswege…

Was die Saisonalität angeht: Ich liebe Superfoods aus aller Welt und mag auch lokale Produkte von kleinen europäischen, französischen und regionalen Erzeugern, und vor allem solche, die saisonal sind.

Und das ist nicht unvereinbar: Die Superfoods aus aller Welt ergänzen unsere Ernährung durch ihre Aromen, ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften, sie bereichern unsere Ernährungsweise und unsere Gastronomie. Zimt, Pfeffer, der edle Kakao, Warana, Açaí, Camu Camu… sind ebenfalls wichtige Nährstoffquellen.

Und was ebenfalls zählt, ist die Größe der Lieferketten. Bei Guayapi setzen wir auf kurze Lieferketten auf internationaler Ebene. Wir kaufen den Warana direkt beim Konsortium der Produzenten Sateré Mawé (das 337 Familien von Produzentinnen und Produzenten der indigenen Sateré Mawé vertritt). Es muss daran erinnert werden, dass geografische Nähe nicht bedeutet, dass die Wertschöpfungskette kurz ist!

Glaubst du, dass der Aufstieg der Ökologen bei den Kommunalwahlen die Dinge konkret verändern wird?

Das ist eine sehr gute Nachricht! Man sieht auch bei den Europawahlen den Unterschied, es gibt eine grüne Welle und das ist ein grundlegender gesellschaftlicher Trend, der die Zukunft des Planeten prägt.

Für mich gibt es zwei Ebenen der Politik. Es gibt die Parteienpolitik, bei der man alle fünf Jahre wählt. Das ist eine altmodische Vorstellung von Politik. Sie hat ihren Platz, sie ist legitim, aber meiner Meinung nach gibt es auch die Politik im edlen Sinne, mit großem P.

Jeden Tag sind all unsere Handlungen politisch: Dreimal täglich stimmen wir ab, indem wir entscheiden, was wir essen!

Du bist Co-Vorsitzender von Slow Food Paris-Region, kannst du uns etwas über die Slow-Food-Bewegung erzählen?

Slow Food ist eine große Lebensmittelbewegung, die vor dreißig Jahren in Italien entstanden ist und heute in 170 Ländern präsent ist. Sie entstand als Reaktion auf Fast Food. Die Idee ist, eine Ernährung zu verteidigen, die gut, sauber und gerecht ist, wie ich dir gesagt habe.

Wir setzen uns auch für die Ernährungsbiodiversität ein, mit verschiedenen Programmen, einem Netzwerk nachhaltiger Köche, kleinen Landwirten, Wissenschaftlern… Wir führen zahlreiche Aktionen und Kampagnen auf weltweiter Ebene durch. Das würde ein weiteres Interview verdienen, denn diese Bewegung ist in Frankreich wenig bekannt! Jede Person ist willkommen, sich uns anzuschließen!

Wie siehst du die Ernährung in der Zukunft?

Das ist eine sehr schwierige Frage, ich könnte nicht den Anspruch erheben zu wissen wie wir uns in Zukunft ernähren werden. Am besten wäre es, sich an denselben Werten wie Slow Food zu orientieren: eine langsame, faire Ernährung zu wählen, die den ernährungsphysiologischen Bedürfnissen entspricht, die den Planeten respektiert und ohne Verschwendung auskommt. Eine faire Ernährung für alle.

Pour moi, il sera très important de remettre l’alimentation à sa place, centrale dans la société, et dans le respect des régions et leurs écosystèmes. La production agricole aujourd’hui est indécente et créé énormément de gaspillage. Je pense aussi qu’il faut réaffecter des espaces agricoles pour la restauration des écosystèmes d’origine.

Dans le futur, il faudra à la fois avoir des espaces urbains, mais beaucoup moins qu’aujourd’hui, et il faut que ces derniers soient plus végétalisés, plus naturalisés, y développer des projets de forêts urbaines, de potagers, qui créent du lien social, de l’emploi et de l’oxygène.

Ensuite, on devrait avoir des zones agricoles dans une perspective d’alimentation équitable comme je l’ai évoqué, quelques zones seront nécessaires pour la sylviculture (des plantations d’arbres pour le papier par exemple)… Mais je crois qu’il faudra surtout affecter une grande partie des territoires à la reconstitution des forêts d’origine avec la foresterie analogue, dans un but unique de restauration des écosystèmes, vitaux pour l’humanité. Les forêts et les sols riches sont tout de même nos systèmes de support de vie !

Une objection qu’on pourrait avoir : comment nourrir 8,8 milliards de personnes en 2100 tout en réduisant les territoires agricoles ?

Encore une fois, c’est une question qui malheureusement est biaisée par des propagandes agro-industrielles. Aujourd’hui on gaspille un tier à la moitié de la nourriture qu’on produit au niveau mondial. Cela représente 1,3 milliards de tonnes selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation chaque année

Ein Drittel, sogar die Hälfte der Nahrung, die wir produzieren, landet nicht im Magen, sondern im Müll!

Le récit selon lequel il faut produire plus pour nourrir plus d’humains est un mythe inventé par les entreprises agro-industrielles pour vendre plus d’OGM et soit-disant développer des techniques plus performantes. Aujourd’hui on a assez sur terre pour nourrir 9 milliards d’humains !�

Die Erde ist großzügig genug, die Bedürfnisse aller zu erfüllen, würde aber der Gier eines Einzelnen nicht genügen.

Wir haben eine schlechte Verteilung der Nahrungsressourcen, eine Ungleichheit beim Zugang, wirtschaftlich… Es ist überhaupt kein Mengenproblem, sondern ein Problem der Qualität und der strukturellen Zuweisung der Ressourcen. Und Bildung spielt eine entscheidende Rolle: Wir müssen zu diesen Fragen aufklären, damit die Menschen im Alltag bewusstere Ernährungsentscheidungen treffen.