VORTEILE DES IGELSTACHELBARTS

✓ Lindert depressive Beschwerden

✓ Verbessert die kognitiven Funktionen

✓ Lindert Verdauungs- und Darmbeschwerden

✓ Stärkt das Immunsystem

✓ Potenziell krebshemmend

Was ist der Hydne hérisson ?

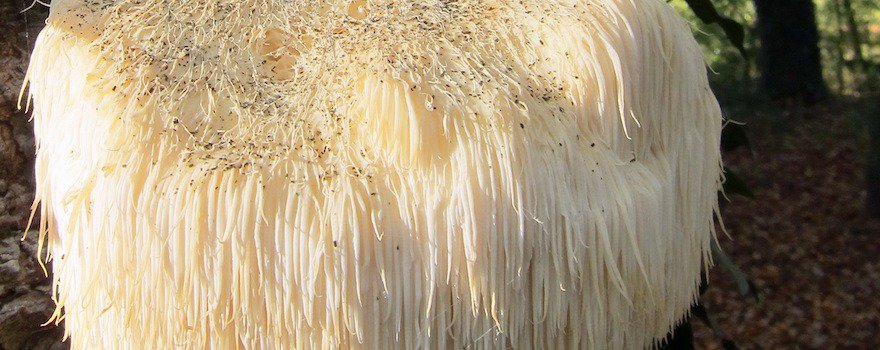

Der Igelstachelbart, der zur Familie der Hericiaceae gehört, hat viele Spitznamen. Er wird auch « Löwenmähne » (« Lion’s mane » auf Englisch), « Satyrbart », « bärtiger Igel » oder « Affenkopf » genannt. Er trägt außerdem in Japan den Namen « Yamabushitake » und in China « Hou Tou Gu ». Jeder dieser Namen bezeichnet ein und denselben Pilz : den Hericium erinaceus.

Alle beziehen sich auf sein Aussehen. Tatsächlich besitzt der Igelstachelbart lange weiße/cremefarbene Stacheln von 4 bis 6 cm, die kaskadenförmig herabhängen. Das Ganze kann bis zu 25 cm breit werden und ist einer Löwenmähne zum Verwechseln ähnlich. Dieses außergewöhnliche Aussehen macht ihn leicht erkennbar. Im Wald erkennt man ihn auch an seinem starken Geruch nach Dickmilch.

Der Igelstachelbart kommt natürlich in ganz Asien (China, Japan, Korea…) vor, aber auch in Nordamerika (Caroline, Kalifornien…) und sogar in Europa (Portugal, Frankreich…). Er ist gewöhnlich in Laubwäldern zu finden und bevorzugt Harthölzer : Eichen, Buchen, Ahorn, Walnussbäume… Ende des Sommers und im Herbst wächst der Pilz auf toten oder sterbenden Bäumen, seltener auf lebendem Holz. Er ernährt sich dann von deren Nährstoffen, um zu wachsen. In der Natur bleibt er jedoch ein relativ seltener Pilz.

Wenn in der westlichen Welt der Konsum des Igelstachelpilzes relativ neu ist, so ist der Pilz in Asien seit Jahrtausenden bekannt. Wie Ginseng und Reishi wird der Igelstachelpilz in sehr alten Schriften der traditionellen chinesischen Medizin erwähnt.

Er erscheint unter anderem im « Shennong bencao jing » (372-288 v. Chr.), in dem er zur Linderung von Verdauungsstörungen und zur Verbesserung der kognitiven Funktionen empfohlen wird.

Wissenschaftliche Forschungen haben anschließend weltweit zur Popularität des Igelstachelbarts beigetragen. Nach und nach entdeckt man die erstaunliche Zusammensetzung dieses Pilzes und seine wohltuenden Wirkungen auf den Organismus. Heute konzentrieren sich die Studien überwiegend auf seine antidepressiven Effekte.

Lesen Sie auch Dieses Startup wird Sie dazu bringen, funktionelle Pilze zu lieben

Aber dieser Pilz ist auch interessant, um die kognitiven Funktionen zu verbessern, Verdauungs- und Darmbeschwerden zu lindern und das Immunsystem zu stimulieren. Er zeigt außerdem vielversprechende Ergebnisse im Kampf gegen Krebs. In dieser Hinsicht gilt er als ein funktioneller Pilz, das heißt, dass er über seine ernährungsphysiologischen Eigenschaften hinaus echte Wirkungen auf den Organismus hat.

Nährstoffzusammensetzung

- Acides aminés dont les 8 essentiels

- Vitamines : B2

- Minéraux et oligo-éléments : zinc, phosphore, sélénium, fer, potassium, germanium

- Protéines

- Polysaccharides : bêta-glucanes

- Autres actifs : D-arabinitol, D-Thréitol

- Dérivés phénoliques : érinacines, héricénones

- Acides gras : acide palmitique

- Stérols : ergostérol, bêta-sitostérol

- Fibres

- Lectines

Die Vorteile des Hydne hérisson

🧘🏻♀️ Lindert depressive Beschwerden

Der Igelstachelbart ist ein wertvoller Verbündeter für das Nervensystem. Er hat sich insbesondere als hilfreich erwiesen, um depressive Störungen zu lindern und die damit verbundenen Symptome : Interessenverlust, Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit, Schlafstörungen, Pessimismus…

Diese Wirkungen sind auf bestimmte Verbindungen im Igelstachelbart zurückzuführen, wie die Erinacine und die Hericenone. Tatsächlich können diese phenolischen Derivate die Synthese des NGF (Neuronal Growth Factor) bzw. des Nervenwachstumsfaktors stimulieren. Der NGF ist für die Entwicklung neuer Neuronen verantwortlich und spielt auch bei Depressionen eine Rolle.

Darüber hinaus wirken diese Verbindungen vorteilhaft auf das BDNF (vom Gehirn abgeleiteter neurotropher Faktor), dessen zu niedrige Werte mit Depressionen assoziiert sind. Forscher möchten nun überprüfen, ob die Erinacine und die Hericenone des Pilzes in der Lage sind, die BDNF-Werte bei depressiven Personen wiederherzustellen.

Dieser Pilz kann Depressionen auch lindern, indem er entzündungshemmende Wirkungen ausübt. Denn Depressionen können direkt mit Entzündungen zusammenhängen. Der Entzündungsprozess stört die Gehirnfunktion und beeinträchtigt die Freisetzung von Neurotransmittern, die für die Regulierung der Stimmung essenziell sind, wie Dopamin und Serotonin.

Seine Inhaltsstoffe können ebenfalls depressive Verhaltensweisen reduzieren, indem sie die Neurogenese fördern, also die Bildung neuer Neuronen im Hippocampus. Es ist bekannt, dass der Volumenverlust des Hippocampus bei Depressionen stärker ausgeprägt ist. Indem er das Neurogenese-Defizit begrenzt, trägt der Igelstachelbart dazu bei, die Häufigkeit und Schwere depressiver Episoden zu verringern.

Schließlich kann der Igelstachelbart eine anxiolytische Wirkung entfalten, indem er Angst und Beklemmungen lindert.

Diese Studie der Universität Hongkong, an Mäusen durchgeführt, zeigt das therapeutische Potenzial des Igelstachelbarts zur Linderung depressiver Störungen.

Diese andere Studie der Universität Pisa (Italien), an Nagetieren durchgeführt, befasste sich mit den antidepressiven Wirkungen des Igelstachelbarts und der Rhodiole (Rhodiola rosea).

👩🏻🏫 Verbessert die kognitiven Funktionen

Der Igelstachelbart ist ein Pilz, der besonders wirksam ist, um die kognitiven Funktionen zu verbessern: Konzentration und Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Lernen… Daher könnte sein Verzehr bei der Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen wie der Alzheimer-Krankheit angezeigt sein.

Durch die Stimulierung der Produktion neuer Neuronen tragen die Hericenone und Erinacine zur Nervenregeneration bei und begrenzen den fortschreitenden Verlust von Neuronen. Aber die im Pilz enthaltenen Polysaccharide spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der kognitiven Funktionen.

Einerseits reduzieren sie die abnorme Ansammlung von β-Amyloid-Plaques (Aβ), die bei der Alzheimer-Krankheit auftritt und kognitive Verluste verursacht. Andererseits wirken die Polysaccharide neuroprotektiv gegen freie Radikale, die neuronale Schäden verursachen.

Diese Studie der Jilin-Universität (China), an Mäusen durchgeführt, zeigt die neuroprotektiven Eigenschaften des Hydne hérisson.

Eine weitere Studie der Nationaluniversität Yang-Ming (Taiwan), an Mäusen durchgeführt, zeigt das Potenzial des Pilzes bei der Behandlung der Alzheimer-Krankheit.

♻️ Lindert Verdauungs- und Darmbeschwerden�

Der Hydne hérisson ist nicht nur ein Verbündeter fürs Gehirn: Er ist auch ein Freund des Magens und des Darmtrakts.

Er ist in erster Linie interessant, um die Schleimhäute des Magens gegen bestimmte Bakterien wie Helicobacter pylori zu schützen, die für Gastritiden und Geschwüre verantwortlich sind. Zur Eradikation kann sich der Pilz auf seine antibakterielle Aktivität verlassen. Das ist übrigens eine seiner Hauptindikation in der traditionellen chinesischen Medizin. Der Hydne hérisson hemmt das bakterielle Wachstum deutlich, verringert die Entzündung des Magens und trägt zur Wiederherstellung der Magenschleimhaut bei.

Sein Verzehr kann auch dazu beitragen, entzündliche Darmerkrankungen zu lindern: Colitis ulcerosa, Morbus Crohn…

Diese Studie der Akademie der Agrarwissenschaften Shanghai (China), an einer humanen Zelllinie durchgeführt, zeigt die Aktivität des Hydne hérisson gegen Helicobacter pylori.

Eine weitere Studie der University of Georgia (USA), an Mäusen durchgeführt, zeigt, wie der Pilz das Wachstum des Bakteriums Helicobacter pylori gehemmt hat.

🛡 Stärkt das Immunsystem

Der Igelstachelbart ist ein ausgezeichnetes Immunstimulans. Er aktiviert die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers gegen Krankheitserreger und beugt deren Schäden vor.

Der Pilz fördert insbesondere die Aktivität von T-Zellen und NK-Zellen, den natürlichen Killerzellen. Dazu wirkt er direkt auf das Darmmikrobiom, das eine wesentliche Rolle bei der Unterstützung des Immunsystems spielt. Die Polysaccharide und HEP3, eines der Beta-Glucane des Igelstachelbarts, sollen für diese immunstimulierende Aktivität verantwortlich sein.

Außerdem besitzen D-Threitol, D-Arabinitol und die im Pilz enthaltene Palmitinsäure antioxidative Eigenschaften.

Diese Studie des Guangdong-Instituts für Mikrobiologie (China), an Mäusen durchgeführt, zeigt, wie der Igelstachelbart die Immunität über das Darmmikrobiom stimuliert.

Eine weitere Studie der Northeast Normal University in China, an Mäusen durchgeführt, hat die positiven Effekte des Pilzes auf die Immunität der Darmschleimhäute nachgewiesen.

🔬 Potenziell krebshemmend

Einige Studien über den Igelstachelbart haben dessen Anti-Krebs-Potenzial aufgezeigt, insbesondere gegen Leber-, Darm-, Magen- und Blutkrebs.

Einerseits greifen die Beta-Glucane des Pilzes direkt Krebszellen an und induzieren Apoptose, das heißt den programmierten Zelltod. Andererseits verlangsamen sie deren Wachstum deutlich und damit die Ausbreitung des Krebses.

Diese Studie der Universität für Chinesische Medizin in Changchun (China), an präkanzerösen Zellen durchgeführt, zeigt, wie der Igelstachelbart deren Apoptose ausgelöst hat.

Diese andere Studie der Landwirtschaftsuniversität Shanxi (China), an Zellen durchgeführt, zeigt, dass die Polysaccharide des Pilzes das Wachstum von Krebszellen des Dickdarms hemmen.

Wie prend man den Igelstachelbart ein ?

Igelstachelbart in Tablettenform

Nach der Ernte wird der Igelstachelbart getrocknet und anschließend zu Pulver verarbeitet. Das Pulver dient dann zur Herstellung von Tabletten und Kapseln, leicht erhältlich im Handel oder im Internet. Wenn Sie seinen ausgeprägten Geschmack (zwischen Hummer und Aubergine) fürchten, bevorzugen Sie dieses Format, das den Vorteil hat, geschmacklos zu sein.

Um die Vorteile des Pilzes bestmöglich zu nutzen, wählen Sie Tabletten und Kapseln, die ausreichend auf Polysaccharide standardisiert sind (mindestens 30 %).

Igelstachelbart als Pulver

Es ist auch möglich, Igelstachelbart als Pulver zu finden. Der Pilz wird dann einfach getrocknet, zerkleinert und verkauft. Wenn Ihnen sein Geschmack nichts ausmacht, ist das ein interessantes Format, da es praktisch zu konsumieren ist.

Das Pulver der Löwenmähne lässt sich leicht in heißem Wasser, Milch, Fruchtsäften, Suppen und Brühen vermischen.

Igelstachelbart als Urtinktur

Die Muttertinktur des Igelstachelbarts wird durch doppelte Extraktion gewonnen. Sie lässt sich leicht in Wasser oder jedem anderen Getränk mischen.

Es handelt sich jedoch um ein schwerer zu findendes Format und es hat den Nachteil, viel Alkohol zu enthalten. Daher wird es Schwangeren, Kindern oder Personen mit bestimmten Erkrankungen nicht empfohlen.

Getrockneter Igelstachelbart

Einige Online-Shops bieten getrockneten Igelstachel in dünne Scheiben geschnitten an. Es ist ein sehr guter Speisepilz, den man in Brühen oder Suppen verwenden kann. Er ist außerdem ein übliches Lebensmittel in der chinesischen und japanischen Küche.

Igelstachelbart und Heilpflanzen

Der Igelstachel lässt sich sehr gut mit Heilpflanzen kombinieren, die gut fürs Gehirn sind. Dazu gehören Ginkgo biloba, Rosenwurz und Bacopa (Bacopa monnieri).

Er kann auch zusammen mit dem Cordyceps (Ophiocordyceps sinensis) konsumiert werden, einem weiteren Pilz, der zum Gleichgewicht des Nervensystems beiträgt.

Ergänzen Sie außerdem Ihren Konsum von Lion’s mane durch die Einnahme von B‑Vitaminen (B1, B2, B3, B5, B6 und B9), die zum guten Funktionieren des Nervensystems beitragen.

Nachhaltig konsumieren: Bevorzugen Sie biologischen, fair gehandelten und regionalen Igelstachelbart.

✓ Wie alle Pilze neigt der Igelstachel dazu, Schadstoffe aus Luft und Boden aufzunehmen. Deshalb raten wir Ihnen, einen bio-zertifizierten Pilz zu wählen, der ohne Chemikalien und fern von Verschmutzungsquellen angebaut wurde. Er sollte außerdem gentechnikfrei und nicht bestrahlt sein.

✓ Heutzutage stammt der Großteil der Produktion aus Asien. Aber auch in Frankreich gibt es einige Pilzzuchten, die mit dem Anbau des Igelstachelbarts begonnen haben. Er wächst dann auf Substraten aus Sorgho, Roggen oder Weizen. Wenn möglich, wählen Sie einen Pilz französischer Herkunft.

✓ Schließlich: Um intensive Wildsammlungen nicht zu fördern, bevorzugen Sie faire Lieferketten oder kleine Unternehmen.

Dosierung

⚖️Die empfohlene Dosierung liegt zwischen 500 mg und 1,5 g Igelstachelbart pro Tag. Da es sich um einen kraftvollen Pilz handelt, empfehlen wir, mit kleinen Dosen zu beginnen. Erhöhen Sie dann Ihre Einnahme schrittweise je nach wahrgenommenen Effekten.

⏳Optimal ist die Einnahme in Form einer Kur von 1 bis 4 Monaten. Die ersten Ergebnisse zeigen sich nach einigen Wochen.

Verzehren Sie den Pilz vor oder nach den Mahlzeiten.

💊In Tablettenform: bis zu 3 pro Tag bei Kapseln mit 250 mg.

🥄Als Pulver : 1 bis 2 Teelöffel pro Tag.

🧪Als Muttertinktur : 1 Teelöffel, 2-mal täglich.

Kontraindikationen und Nebenwirkungen

Der Konsum von Igelstachelbart weist bestimmte Kontraindikationen auf:

- Par mesure de précaution, les jeunes enfants, les femmes enceintes ou allaitantes doivent éviter d’en prendre.

- Les personnes souffrant de fibromyalgie, de cystites interstitielles, d’ovaires polykystiques ou ayant un taux NGF élevé doivent également éviter d’en consommer.

- Parce qu’il peut agir sur la coagulation sanguine, on le déconseille aux personnes devant subir une intervention chirurgicale.

- On déconseille sa consommation chez les personnes allergiques ou sensibles aux champignons.

Ein übermäßiger Konsum von Igelstachelbart kann die folgenden Nebenwirkungen verursachen :

- Démangeaisons

- Allergies (difficultés respiratoires, éruptions cutanées)

Wenn Sie Nebenwirkungen verspüren, stellen Sie die Einnahme ein und konsultieren Sie einen Arzt.

Geschichte, Anbau und Markt des Igelstachelbarts

Nach Angaben der Rote Liste der IUCN (Weltnaturschutzunion) nimmt die weltweite Population des Igelstachelbarts stark ab. Die Art ist in einigen Ländern sogar geschützt und Gegenstand von Schutzmaßnahmen.

Mehrere Bedrohungen gefährden heute diesen Pilz. Dazu gehören : die Zerstörung seines natürlichen Lebensraums durch das Fällen alter Eichen und Buchen, die Beseitigung von Totholz, die Forstwirtschaft, die Ausweitung der Landwirtschaft und intensive Ernten. Deshalb ist er mehr denn je ein seltener Pilz, den es zu schützen gilt. Eine Lösung, um ihn nachhaltig zu konsumieren, besteht darin, Extrakte aus Pilzzuchtbetrieben zu beziehen.

Dossier erstellt von Julia Perez und Charlotte Jean

Quellen und wissenschaftliche Studien

Pit Shan Chong, Man-Lung Fung, Kah Hui Wong und Lee Wei Lim, 2019. Therapeutisches Potenzial von Hericium erinaceus bei depressiver Störung.

Fiona Limanaqi, Francesca Biagioni, Carla Letizia Busceti, Maico Polzella, Cinzia Fabrizi, Francesco Fornai, 2020. Potenzielle antidepressiv wirkende Effekte von Scutellaria baicalensis, Hericium erinaceus und Rhodiola rosea.

Junrong Zhang, Shengshu An, Wenji Hu, Meiyu Teng, Xue Wang, Yidi Qu, Yang Liu, Ye Yuan, Di Wang, 2016. Die neuroprotektiven Eigenschaften von Hericium erinaceus in glutamatschädigten differenzierten PC12-Zellen und einem Mausmodell der Alzheimer-Krankheit.

Tzeng Tsai-Teng, Chen Chin-Chu, Lee Li-Ya, Chen Wan-Ping, Lu Chung-Kuang, Shen Chien-Chang, Huang F Chi-Ying, Chen Chien-Chih, Young-Ji Shiao, 2016. Erinacine A-angereichertes Myzel von Hericium erinaceus mildert Alzheimer-assoziierte Pathologien in APPswe/PS1dE9-transgenen Mäusen.

Jian-Hui Liu, Liang Li, Xiao-Dong Shang, Jun-Ling Zhang, Qi Tan, 2016. Anti-Helicobacter-pylori-Aktivität bioaktiver Komponenten aus Hericium erinaceus.

Ge Wang, Xiumin Zhang, Susan E Maier, Liping Zhang, Robert J Maier, 2019. In-vitro- und In-vivo-Hemmung von Helicobacter pylori durch ethanolische Extrakte des Heilpilzes Löwenmähne, Hericium erinaceus (Agaricomycetes).

Chen Diling, Zheng Chaoqun, Yang Jian, Li Jian, Su Jiyan, Xie Yizhen, Lai Guoxiao, 2017. Immunmodulatorische Aktivitäten eines aus Hericium erinaceus gewonnenen Pilzproteins durch Regulation des Darmmikrobiota.

Xiaotong Sheng, Jingmin Yan, Yue Meng, Yuying Kang, Zhen Han, Guihua Tai, Yifa Zhou, Hairong Cheng, 2017. Immunmodulatorische Effekte von aus Hericium erinaceus gewonnenen Polysacchariden werden durch das intestinale Immunsystem vermittelt.

Mingxing Wang, Yanqiu Zhang, Xulang Xiao, Duoduo Xu, Yang Gao, Qipin Gao, 2017. Ein aus dem Myzel des Heilpilzes Löwenmähne Hericium erinaceus (Agaricomycetes) isoliertes Polysaccharid induzierte Apoptose in präkanzerösen menschlichen Magenzellen.

Jing-Yu Liu, Xiao-Xiao Hou, Zhuo-Yu Li, Shu-Hua Shan, Ming-Chang Chang, Cui-Ping Feng, Yin Wei, 2020. Isolation und strukturelle Charakterisierung eines neuartigen Polysaccharids aus den Fruchtkörpern von Hericium erinaceus und dessen Arrest des Zellzyklus in der S-Phase bei Kolonkarzinomzellen.

Kałucka, I.L. & Olariaga Ibarguren, I. 2019. Hericium erinaceus. Die Rote Liste gefährdeter Arten der IUCN 2019.