Louise Browaeys arbeitet mit der Erde wie mit Worten. Gegen Ende dieses Jahres legt sie drei maßgebliche Werke vor: Der planetare Gesundheitsplan, ein Kleines Handbuch der Punk-Küche und eine öko-feministische Fabel, Die Dislokation. Eine Diskussion zu Themen, die uns am Herzen liegen: Ernährung, Ökologie und Feminismus.

Du bist Autorin, Permakulturistin, Agraringenieurin, CSR-Expertin… Du scheinst auf mehreren Feldern aktiv und für verschiedene Bereiche begeistert zu sein. Kannst du uns von deinem Werdegang erzählen?

Ich wurde in der Nähe von Nantes am Ufer der Loire geboren, wo meine Eltern Baumschulbesitzer sind. Also war ich von Anfang an tief in der Pflanzenwelt! Ich bin zwischen einem Garten und einer Bibliothek aufgewachsen, und meine Eltern haben mir diese Liebe zum Gärtnern und zur Natur vermittelt.

Ich habe Agronomiestudium [an der AgroParisTech] absolviert und habe zunächst in der ökologischen Landwirtschaft gearbeitet. Danach entdeckte ich die Welt der Organisationen und arbeitete jahrelang im Bereich CSR. Ich habe die Verbindung zwischen einem „organischen“ Ansatz der Landwirtschaft und einem „organischen“ Ansatz von Organisationen hergestellt, insbesondere durch die menschliche Permakultur.

Ich bin seit drei Jahren selbstständig und arbeite an dem, was ich die drei Ökologien nenne: innere Ökologie, relationale Ökologie, Umweltökologie.

Bist du diejenige, die diese drei Ökologien theoretisch entwickelt hat?

Nicht wirklich, es gibt heutzutage viele Menschen, die sich darauf berufen ! Ursprünglich stammt es vom Philosophen Félix Guattari. Die innere Ökologie bezieht sich auf Unterscheidungsvermögen und Einzigartigkeit, die relationale Ökologie betrifft die Beziehung zum Anderen, die Umweltökologie ist die Auswirkung, die man auf die Landschaft hat.

Ich habe bereits im Alter von 12 Jahren angefangen zu schreiben und wusste, dass das Schreiben ebenfalls etwas Wichtiges in meinem Leben sein würde. Zuerst veröffentlichte ich Essays über Permakultur und Ökologie. Danach schrieb ich Kochbücher.

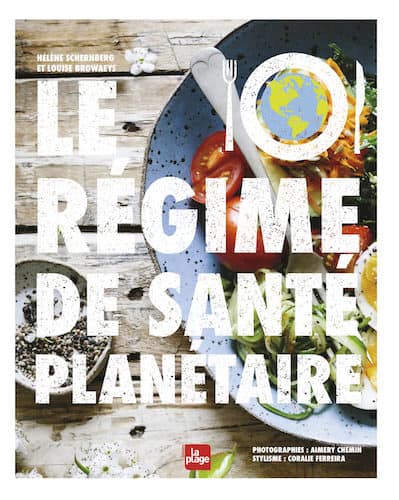

Sie haben gerade ein gemeinsam mit Hélène Schernberg verfasstes Buch veröffentlicht, Le Régime de Santé Planétaire, bei den Éditions La Plage. Sie empfehlen, den Inhalt unserer Teller bis 2050 zu verändern, für unsere Gesundheit und die Umwelt. Können Sie uns mehr darüber erzählen?

Für Le Régime de Santé planétaire sind wir von einer wissenschaftlichen Studie ausgegangen, die EAT-Lancet Report heißt, und die erklärt, was wir künftig für unsere Gesundheit und die der Erde essen müssen. Die Verbindung zwischen beiden ist ziemlich leicht zu verstehen ! Das Vorwort stammt von Walter Willet, einem amerikanischen Arzt und Ernährungsforscher an der Harvard-Universität.

Diese Studie haben wir wirklich gründlich analysiert ! Die Idee war, eine wissenschaftliche und seriöse Aussage in Rezepte, Handgriffe und neue Haltungen zu übersetzen. Wir haben über den Ernährungswandel gesprochen, Zahlen genannt, Empfehlungen gegeben…

Den Anteil pflanzlicher Proteine auf unseren Tellern zu erhöhen, ist die Grundlage. Aber wir sollten auch unsere Fette überdenken, Rohkost und Fermentiertes ausbauen und die Vielfalt dessen, was auf unseren Tellern liegt, fördern.

Ich habe zwei Marotten. Die erste ist das Vergnügen. “Vergnügen ist eine Form der Produktion” sagt Bill Mollison, einer der Gründer der Permakultur. Und für mich ist Vergnügen beim Kochen auch sehr wichtig. Die zweite ist, Misserfolge zu akzeptieren. Im Buch schlagen wir sehr einfache Rezepte vor. Denn auf Instagram zu sehen, wie Leute immer Erfolg haben, kann entmutigend sein. Und das ist in der Tat eine Haltungsänderung, also betrifft es die innere Ökologie.

Dieses Buch, Hélène Schernberg und ich sind sehr stolz darauf, denn wir haben viel daran gearbeitet. Mit Ich koche ökologisch bei den Éditions Larousse sind das die beiden Kochbücher, über die ich mich am meisten freue!

Was sind die wichtigsten Empfehlungen der planetaren Gesundheitsdiät?

Ich versuche, die Dinge nicht negativ darzustellen. Zum Thema Fleisch: Es gibt viele negative Vorschriften, daher muss man vorsichtig sein. Die Empfehlungen sind die Überschriften unserer Kapitel:

- consommer plus de fruits et légumes

- diminuer la viande et le poisson et surtout mieux les choisir

- redécouvrir les céréales complètes, consommer plus de légumineuses, plus d’oléagineux

- remplacer les oeufs ajoutés

- réduire sa consommation de lait et produits laitiers

- éliminer les sucres ajoutés, bien choisir les matières grasses et les produits transformés

- privilégier les produits locaux et de saison

- privilégier les modes de production durable

- réduire ses déchets et le gaspillage en cuisine (réutiliser les restes, manger les fanes..).

Und wir haben auch die Top 15 der gesunden Lebensmittel und die Top 50 der Lebensmittel von morgen vorgestellt. Für diese Lebensmittel der Zukunft sind wir von einer anderen besonders interessanten Studie von WWF und Knorr ausgegangen, die diejenigen ausgewählt hat, die einen geringeren ökologischen Fußabdruck haben, gute ernährungsphysiologische Eigenschaften, zugänglich sind, gut schmecken und von Verbraucher:innen akzeptiert werden.

Welche Hindernisse bestehen derzeit für diese planetare Ernährungsweise?

Das ist Wissen! Die Menschen verbinden pflanzliche Küche mit einer langweiligen und nicht sehr schmackhaften Küche, weil sie sie nicht kennen. Was macht man angesichts einer Packung Linsen? Für mich ist das das Hemmnis. Denn wenn man weiß, wie man das zubereitet – indisch oder italienisch, oder wie im Nahen Osten, mit guten Ölen, Gewürzen, Kräutern, Farben – ist es sehr lecker. Es gibt ein Problem des Nichtwissens darüber, wie vegetarisch gekocht wird, sodass es gleichzeitig appetitlich, lecker und gesund ist.

Wenn man von einer „planetaren“ Ernährungsweise spricht, richtet sie sich an europäische Bevölkerungsgruppen oder ist das etwas, das man überall auf der Welt anwenden kann?

Wir haben versucht, bei den Zielen großzügig zu sein. Das sind Empfehlungen, die verallgemeinert werden können. Es geht eher um Produkte aus unserer Region, aber alle großen Themen, die ich soeben angesprochen habe, lassen sich auf stark industrialisierte Länder übertragen, in denen Fast Food vorherrscht.

In einigen weniger industrialisierten Ländern macht es für bestimmte Bevölkerungsgruppen keinen Sinn, den Fleischkonsum zu verringern, weil sie ohnehin nicht so viel davon essen. Man muss stets die pedoklimatischen Bedingungen, die Kulturen, die Gebräuche, die Bedürfnisse, die Ressourcen … berücksichtigen. Diese Empfehlungen müssten an jedes Land angepasst werden können. Das Buch richtet sich eher an einen europäischen Kontext.

Man verbindet oft lokale Landwirtschaft mit ökologischer Landwirtschaft. Wir sprachen über diese Rückkehr zur Regionalität mit Bastien Beaufort, dem Direktor von Guayapi (einer Marke, die Lebensmittel aus Wildsammlungen in vergleichbaren Wäldern im Amazonasgebiet und in Sri Lanka wertschätzt). Seiner Ansicht nach kann man auch eine ökologische Ernährung mit Lebensmitteln haben, die von weit her kommen, sofern ihre Produktionsweise Kohlenstoff speichert, den Transport kompensiert und die Zusammenarbeit mit kleinen Produzent:innen ermöglicht.

Ich würde dieses Projekt, das ich nicht kenne, nicht beurteilen. Ja, man sollte sich nicht von bestimmten Lebensmitteln abschneiden, die von weit her kommen und die man hier nicht produzieren kann.

Natürlich gibt es Lebensmittel, die von weit her kommen und prioritär sind: Kaffee, Kakao, Gewürze… Da wir sie hier nicht anbauen können, muss besonders an diesen Lieferketten gearbeitet werden, damit sie fair sind.

Aber Kiwis aus Neuseeland zu kaufen, obwohl man sie in Frankreich hat, erscheint absurd. Was Quinoa betrifft, gibt es Orte, an denen es gerecht angebaut und verkauft wird, aber es gibt auch Orte mit großen Missständen, wo dadurch Böden und die Wirtschaft der Familien aus dem Gleichgewicht geraten, denn plötzlich wird es zu einer Exportkultur und die Einheimischen vernachlässigen ihre Subsistenzlandwirtschaft. Das erklären Marcel Mazoyer und Laurence Roudart in Geschichte der Landwirtschaften der Welt, ein sehr schönes Buch!

Um auf das Quinoa zurückzukommen: In Frankreich, in der Region um Angers, wird es angebaut. Ich glaube, ich bevorzuge lokalen Quinoa gegenüber Quinoa, das von weit her kommt. Es ist interessant, neue Lebensmittel zu probieren und zu testen… Aber bei bestimmten Produkten in Massen: nein. Ich denke zum Beispiel an Bananen, an die dort entstehenden Verschmutzungen und an die Transporte, die dadurch anfallen.

Wir sprechen viel von Superfoods, aber sie müssen nicht unbedingt von weit her kommen! Ich erinnere mich, im Ernährungsstudium schwarze Johannisbeeren und Dörrpflaumen studiert zu haben – all die Superfoods, die wir hier haben! Auf Schokolade könnten wir verzichten, aber dann würden wir direkt das Prinzip des Genusses in der Küche berühren!

Im Rahmen des Régime de Santé Planétaire schlägst du konkrete Anwendungen mit vielen Rezeptideen vor. Du hast übrigens bereits etwa fünfzehn Kochbücher veröffentlicht, darunter gerade erst eins zur Punk-Küche bei den Éditions Terre Vivante. Was ist Punk-Küche?

Bei diesem Kleinen Handbuch zur Punk-Küche ging es darum, einen neuen Blickwinkel einzunehmen, um weiterhin über alternative, pflanzenbasierte, gerechtere, gesündere Küche zu sprechen…

Man könnte denken, Punk-Küche heißt Bier trinken und Kroketten essen, aber nein, es geht darum, zur Punk-Kultur zurückzukehren. Das heißt, eine alternative Küche zu fordern und nicht mehr in der etwas „weiblichen“, „instagramtauglichen“ Ecke zu sein. Es wurde über antikapitalistische Lebensmittel gesprochen, Rohes, Verrottetes…

Es gibt einen wissenschaftlichen Artikel über Punk-Küche, der über Rohes und Verrottetes spricht, also über Rohes und Fermentiertes. Es gibt verschiedene Aspekte: den Konsumismus ablehnen, die Dominanz der Agrarindustrie und der Marken infrage stellen, Dinge wiederverwenden, den Planeten respektieren, die Vielfalt feiern, Geld sparen…

Darin steckt eine gewisse Schönheit. Und auch ein sehr schräger Aspekt: zum Beispiel, wenn du deine Haferjoghurts auf dem Heizkörper fermentieren lässt.

Und welchen Stellenwert hat das Kochen in deinem Leben? Wer hat dich darin eingeführt?

Das ist meine Mama. In meinen Büchern gibt es Familienrezepte! Ich habe das Kochen schon immer geliebt, ich schrieb alles in mein Rezeptheft ab: Rezepte meiner Mutter, Rezepte meiner Großmutter, die ich nicht gekannt habe, meiner Großtante, meiner Großmutter väterlicherseits, Rezepte der Mutter meines ersten Freundes…

All diese weibliche Alterität ist erhalten geblieben, das wurde größtenteils von Frauen gemacht. Aber das ändert sich gerade, immer mehr Männer kochen. Übrigens habe ich auch Rezepte von meinem Großvater und seinem berühmten Milchreis!

Das ist das Schöne an deinen Büchern, sie sind nicht zu sehr geschlechtsspezifisch…

Nein, das ist wirklich unerträglich für mich. Ich habe viele Aktivitäten, ich habe ein Kind, ich habe keine Lust, auch nur eine Stunde am Tag in der Küche zu verbringen.

Was ich anbiete und wovon ich spreche, ist einfache Küche, die man am Vorabend vorbereiten kann, oder bei der du Reste verwendest, um etwas ganz schnell, sehr gut, sehr lecker zu machen! Keine Lust, den ganzen Tag dafür zu verbringen!

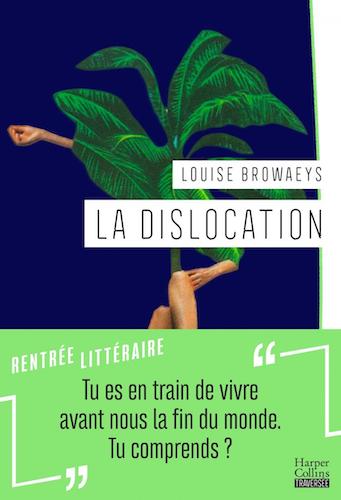

Du veröffentlichst in dieser Saison auch deinen ersten Roman bei HarperCollins, La dislocation, der als „ökofeministische Fabel“ beschrieben wird. Für dich: Wie hängen diese beiden Kämpfe, Ökologie und Feminismus, zusammen?

Das ist eine umfassende und heikle Frage. Es gibt verschiedene Ökofeminismen und eine Vielzahl von Möglichkeiten, öko-feministisch zu sein. Es ist ziemlich schwierig, so theoretisch darüber zu sprechen.

Man kann sagen, es geht darum, diese beiden Kämpfe, Ökologie und Feminismus, einander näherzubringen, indem man eine Parallele zieht zwischen der Unterdrückung, die die Frau im Laufe der Jahrhunderte erfahren hat, und der Unterdrückung und Gewalt, die dem Planeten und der Erde zugefügt werden.

Es gibt den absolut faszinierenden Gedanken von Françoise D’Eaubonne, einer französischen Philosophin, die man so gut wie vergessen hat. Sie sagt, dass das alles im Neolithikum beginnt, als die Männer sowohl die Kontrolle über die Fruchtbarkeit der Böden als auch über die Fruchtbarkeit der Frauen übernommen haben. Ab diesem Zeitpunkt treten wir in zehntausend Jahre Kapitalismus, Herrschaft, Aneignung und Gewalt ein.

Was mich auch interessiert, ist das Konzept der „Wiederaneignung“, mit der Bewegung Reclaim in den USA zum Beispiel, über die unter anderem Emilie Hache in ihrem Sammelband öko-feministischer Texte, der diesen Namen trägt [ Reclaim ] spricht. Wie erobern sich heute Frauen den Feminismus und die Art, Frau zu sein, zurück? Sie sagen: Jetzt sind wir diejenigen, die darüber entscheiden, was wir wollen, und wir werden uns wieder mit unserer eigenen inneren Kraft verbinden.

Wie kommt man aus all dem heraus, was auf uns projiziert wurde, wie eignen wir uns eine Art zu sein als Frau, feministisch, menschlich auf der Erde wieder an. Und übrigens betrifft das genauso die Männer. Das zugrundeliegende Thema ist vielmehr, wie jeder Mann und jede Frau in sich sowohl das männliche als auch das weibliche Prinzip kultivieren und wie sie sich in der Liebe vereinen. Deshalb betrifft es sowohl Männer als auch Frauen. Wie werde ich als Frau mein männliches Prinzip kultivieren, um das weibliche Prinzip besser aufnehmen zu können?

Du bist gerade dabei, einen zweiten Roman zu beenden — ist er ebenfalls aus einer ökologischen Perspektive geschrieben?

Ich habe in meinen Romanen eigentlich keine Botschaft, und genau das ist befreiend im Gegensatz zum Schreiben von Essays, das kopflastiger und didaktischer ist. Der Roman wird mit dem Herzen und mit dem Körper geschrieben. Du bist wirklich in Freiheit und in Nuancen. Du kannst dich auch gegen dich selbst richten, mit der Vielfalt der Diskurse deiner Figuren.

Aber es stimmt, ich kann nicht anders, als Szenen zu verorten und Fragen im Zusammenhang mit der Ökologie zu stellen.

Welche Projekte hast du demnächst?

Ich habe ein anderes Projekt begonnen, das aus Fragmenten besteht; es ist ein Projekt, das mehr mit der Poesie verbunden ist und das ich „Verdures“ genannt habe. In diesem Monat erscheint außerdem bei Rustica ein großes Sammelbuch über Autonomie, an dem ich im Abschnitt „Autonomie am Arbeitsplatz“ mitgewirkt habe.

Und ich möchte ein Buch über Sex und Liebe schreiben. Das ist ein großes Thema; ich möchte es gut behandeln, mir Zeit nehmen und losgehen, um Erfahrungsberichte zu sammeln!

Porträt © Matthieu Brillard